Was ist das One-Health-Konzept?

One Health bedeutet auf Deutsch „eine Gesundheit“ und ist ein Anfang der 2000er Jahre entwickelter ganzheitlicher Ansatz, der globale Gesundheitsgefahren besser verstehen und vermeiden will – und zwar jene, die an der Schnittstelle von Mensch, Tier und Umwelt entstehen.

Der gedankliche Ansatz des „One-Health-Approach“: Die Gesundheit des Menschen ist eng mit der Gesundheit von Tieren und einer intakten Umwelt verknüpft.

In der heutigen Welt ergeben sich durch diesen Zusammenhang immer mehr Gesundheitsrisiken: Klimawandel, schwindende Biodiversität und Lebensräume, das Bevölkerungswachstum, industrielle Landwirtschaft und intensivierte Nutztierhaltung sorgen zum Beispiel dafür, dass Menschen enger mit Tieren in Kontakt kommen.

Dadurch steigt die Gefahr, dass Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen überspringen und umgekehrt - und sich solche Krankheiten, die man Zoonosen nennt, in der Folge durch die Globalisierung weltweit rasch ausbreiten.

Welche Fachbereiche arbeiten für One Health zusammen?

Da das One-Health-Konzept Menschen, Tiere und Umwelt als zusammenhängendes System betrachtet, braucht es sowohl Expert:innen aus der Human- und Veterinärmedizin, als auch aus den Umwelt- und Agrarwissenschaften, der Lebensmitteltechnik und den öffentlichen Gesundheitsdiensten.

Wie hängen der One-Health-Ansatz und antimikrobielle Resistenzen zusammen?

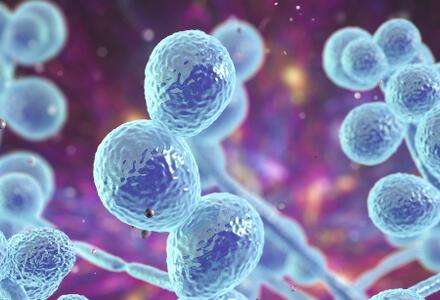

Das One-Health-Konzept eignet sich ebenfalls, um der Zunahme von antimikrobiellen Resistenzen wie etwa Antibiotikaresistenzen zu begegnen. Das liegt daran, dass diese ebenfalls an der Schnittstelle von Mensch, Tier und Umwelt entstehen und sich zwischen diesen Bereichen rasch verbreiten.

Antimikrobielle Resistenzen werden vor allem durch den häufigen oder unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika in der Human- und Tiermedizin sowie in der Massentierhaltung verursacht. Denn jeder Antibiotikaeinsatz fördert die Bildung von Resistenzen: Empfindliche Bakterien werden abgetötet – die resistenten überleben und vermehren sich.

Resistente oder sogar gegen mehrere Antibiotika multiresistente Erreger treten daher oft in Kliniken oder in der Landwirtschaft auf.

Dort können sie sich dann übertragen: von Mensch zu Mensch, Tier zu Tier, von Tier zu Mensch, von Mensch zu Tier. Durch den Reiseverkehr und internationalen Handel werden sie zudem von Land zu Land weitergegeben.

Und mehr noch: Wie Antibiotika werden resistente Erreger von Menschen und Tieren mit dem Kot ausgeschieden. Dadurch gelangen sie ins Abwasser oder mit Gülle auf die Felder und von dort in Seen, Flüsse, in den Boden und auf Pflanzen. So zirkulieren die Erreger in der Umwelt. Menschen und Tiere können sie von dort wieder aufnehmen. Mittlerweile wurden zahlreiche resistente Erreger in vielen Wildtieren, zum Beispiel Zugvögeln, nachgewiesen.

Was bedeutet One Health für die Gesundheitspolitik, zum Beispiel in Deutschland?

Die Corona-Pandemie, aber auch das Auftreten anderer Zoonosen sowie die wachsende Zahl antimikrobieller Resistenzen zeigen, dass die Politik das Thema Gesundheit im Sinne des One-Health-Ansatzes ganzheitlich und global betrachten muss.

Dazu müssen verschiedene politische Bereiche sektorenübergreifend zusammenarbeiten. Klima- und Naturschutz, die Verbesserung von Agrar- und Ernährungssystemen sind dabei ebenso wichtig wie die Entwicklung von gesundheitspolitischen Präventionsstrategien und eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung.

Zudem braucht es Investitionen in die Forschung, um besser zu verstehen, wie antimikrobielle Bedrohungen genau entstehen und sie sich ausbreiten. Außerdem sind Daten und Monitorings notwendig, etwa um Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Resistenzentwicklung von Bakterien zu verfolgen.

Mit dem Projekt BEPREP untersucht das Forschungskonsortium, welchen Einfluss Biodiversität und deren Wiederherstellung auf die Gesundheit des Menschen hat und wie man Gesundheitsrisiken minimieren kann. BEPREP steht für „Identification of Best Practices for Biodiversity Recovery and Public Health Interventions to Prevent Future Epidemics and Pandemics” und vereint 14 Partner aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa. Die Europäische Union fördert es über viereinhalb Jahre mit acht Millionen Euro.

Auf deutscher Seite untersucht das Friedrich-Loeffler-Institut, welche Krankheitserreger vorkommen und wie deren Übersprung aus dem Tier auf den Menschen verhindert werden kann. Ein Gespräch mit der BEPREP-Projektleiterin, der Biologin Prof. Dr. Frauke Ecke von der Universität Helsinki, sowie mit Privat-Dozent Dr. Sascha Knauf und Professor Dr. Rainer Ulrich vom Friedrich-Loeffler-Institut.

Frau Professorin Ecke, was wollen Sie mit BEPREP erreichen?

Prof. Ecke: Dass wir ein wesentlich besseres Wissen darüber bekommen, wie wir Naturschutz betreiben sollen, der sowohl die Artenvielfalt fördert und gleichzeitig die Gefahr von Infektionskrankheiten reduziert, indem er die Infektionswege vom Tier auf den Menschen minimiert.

Ist es wirklich möglich, dass eine hohe Artenvielfalt das Risiko von Infektionskrankheiten senkt?

Prof. Ecke: Auf alle Fälle. Da gibt es eine ganze Menge Studien und Meta-Analysen. Auf den ersten Blick leuchtet der Zusammenhang nicht ein, denn mit mehr Tierarten wächst ja auch die Zahl der Erreger.

Nur, es kommt ein bedeutender schützender Faktor hinzu: Der Infektionsgrad der Tiere sinkt, je höher die Artenvielfalt ist. Denn wenn man Arten zu einem Ökosystem hinzufügt, sind immer Arten dabei, die die Übertragung von Erregern unterbinden.

Der schützende Effekt der erhöhten Artenvielfalt kommt dadurch zustande, dass die zusätzlichen Arten zum Beispiel Kontakt von Wirtstieren mit Krankheitserregern unterbinden.

Wie genau können bestimmte Tierarten den Kontakt mit Erregern unterbinden?

Prof. Ecke: Ein Beispiel von vielen weltweit: Meine Arbeitsgruppe forscht zu Hantaviren. Da haben wir gesehen, dass eine bestimmte Eulen-Art, der Rauhfußkauz, wichtig ist. Denn diese Eulen fressen selektiv infizierte Rötelmäuse und fangen die Tiere weg, die uns krank machen könnten. Die Eulen selbst stecken sich höchstwahrscheinlich nicht an.

In einer anderen Studie haben wir gesehen: Je mehr Spitzmäuse es in einem Ökosystem gibt, desto geringer ist die Infektionswahrscheinlichkeit mit dem Hantavirus. Die Spitzmäuse sind sogenannte Nestpredatoren. Sie fressen die Jungtiere der neugeborenen Rötelmäuse, die noch keine Hantaviren tragen.

Und dann haben wir noch eine Studie gemacht mit Erdmäusen. Die ist ein Konkurrent der Rötelmaus in vielen Biotopen. Und die Erdmaus ist der Rötelmaus überlegen. Dadurch werden die Ansteckungswege mit Hantaviren unter den Rötelmäusen reduziert. Die Übertragungsrate vermindert sich.

Das heißt, wenn die Biodiversität hoch ist und diese ganzen Nahrungsketten komplex sind, wird die Zahl der Rötelmäuse reduziert, die den Menschen anstecken können?

Prof. Ecke: Genauso ist es. Das nennt man Verdünnungseffekt in der Krankheitsökologie. Dieser Effekt wird inzwischen in vielen Ökosystemen untersucht. Für die Hantaviren verstehen wir es schon recht gut.

In Amerika versucht man inzwischen wieder Opossums zu fördern, weil diese Zecken fressen, die die Borreliose auf den Menschen übertragen. Kurzum: Artenvielfalt ist gut für unsere Gesundheit!

Was passiert, wenn man zum Beispiel Regenwald abholzt und ein ganzes Ökosystem komplett zerstört?

Prof. Ecke: Dann bleiben nur wenige Arten übrig, die sogenannten Generalisten. Sie sind dann als Wirtstiere für verschiedene Krankheitserreger überrepräsentiert. Das ist vor allem bei Nagetieren der Fall: Sie tauchen dann auch in menschlichen Behausungen auf – in Garagen oder Schuppen.

Da der Mensch auf das abgeholzte Land dringt, um das Holz einzusammeln oder das Land zu bewirtschaften, kommt es zu Kontakt von Mensch- und Tiersphäre, die Gefahr der Übertragung ist hoch. Mäuse, beispielsweise, verbreiten Hantaviren in Staub. Es reicht, ihn einzuatmen, um sich zu infizieren.

Ein weiteres Beispiel für die Verbreitungswege von Viren sind Früchte fressende Fledermäuse, die plötzlich von Wäldern in Städte ziehen: Und zwar dann, wenn Menschen Baumarten des abgeholzten Waldes in der Stadt anpflanzen. Damit locken sie die Fledermäuse an, die im urbanen Raum sonst nicht vorkommen würden. Und die Fledermäuse bringen dann die Erreger mit.

Nun untersucht BEPREP ja renaturierte Ökosysteme auf Viren…

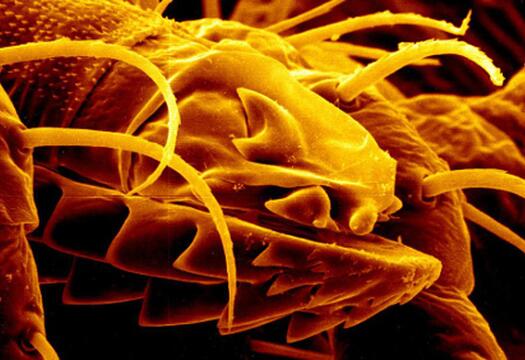

Prof. Ecke: Wir untersuchen Kleinsäugtiere und Vektoren wie Mücken und Zecken vor und nach der Renaturierung. Wir schauen, wie viele Erreger sie tragen und welche. Wir nehmen auch Boden- und Gewässerproben.

In unseren sogenannten Flagship-Regionen analysieren wir außerdem menschliche Proben auf Erreger: Wir möchten wissen, ob sie nach einer Renaturierung andere Erreger tragen.

Wir gehen auch ganz konkret auf die Suche nach dem Erreger X – den bislang unbekannten Erreger, der die nächste Pandemie auslösen könnte. Dafür braucht es sehr avancierte analytische Methoden.

Herr Professor Ulrich, welchen Part übernimmt das Friedrich-Loeffler-Institut im BEPREP-Projekt?

Prof. Ulrich: Wir koordinieren und harmonisieren die Untersuchungen zum Erregernachweis. Ganz konkret untersuchen wir, was sich verändert, wenn ein Ökosystem renaturiert wird, also zum Beispiel wiederaufgeforstet wird, oder welchen Einfluss die Ansiedlung bestimmter Arten, wie etwa von Bibern oder Greifvögeln, auf das Vorkommen von Erregern an der Wildtier-Nutztier-Mensch Kontaktzone hat.

PD Dr. Knauf: Wir entwickeln eine harmonisierte Methodik, die an verschiedenen Standorten weltweit angewendet wird. Dadurch werden die Ergebnisse aller Probensammelorte vergleichbar. Wir wollen auf der einen Seite bestimmte, schon bekannte Krankheitserreger – verschiedene Viren, Bakterien und Parasiten – in den Fokus nehmen. Neben den bekannten Erregern suchen wir aber auch nach neuartigen Erregern, sozusagen dem „Erreger X“ – einem bislang unbekannten Pathogen mit pandemischem Potenzial. Dafür braucht es ein umfangreiches Arsenal moderner Nachweismethoden, das über das wir am FLI verfügen. Kleinsäuger wie Nagetiere und Fledermäuse stehen ebenso im Fokus der Beprobung wie die Vektoren Zecken und Mücken.

Was kommt bestenfalls bei diesem Forschungsprojekt heraus?

Prof. Ulrich: Dass wir die verschiedenen Schritte der Übertragung von Erregern und ihrer Adaptation an den Wirt und die Umgebung besser verstehen. Das gewonnene Wissen wird dazu beitragen „Best Practice“-Beispiele für Biodiversität zu beschreiben. Gleichzeitig ermöglicht es Risikoanalysen für Renaturierungsarbeiten mit dem Ziel, das Risiko für einen Spillover zwischen Wildtier-Nutztier oder Wildtier-Mensch zu reduzieren. All diese einzelnen Schritte zu verstehen, ist unser Ziel. Wir untersuchen auch, ob wir an diesen Schnittstellen durch bestimmte Maßnahmen erreichen können, dass die Gefahr durch neu auftretende Erreger sinkt.

Kommentare