Prof. Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO)

In Daten liegen große Hoffnungen – das trifft für die Überwindung der Corona-Pandemie genauso zu wie für die Früherkennung und Behandlung von Krebserkrankungen. Wenn in Krebsregistern Erstdiagnose, Therapie und Verlauf in einheitlichen Datensätzen erfasst werden kann dies Grundlage sowohl für die bessere Therapiequalität als auch für die Versorgungs- und die Arzneimittelforschung sein. In Deutschland wird seit sieben Jahren in einzelnen Bundesländern an Krebsregistern gearbeitet. Zu den Erwartungen daran und zum Stand der Dinge ein Gespräch mit Prof. Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO).

Wir teilen das Interview mit freundlicher Genehmigung von Pharmafakten.

Herr Professor Wörmann, Sie setzen sich in der DGHO seit Jahren für ein flächendeckendes Krebsregister in Deutschland ein. Weshalb brauchen wir ein solches Register, auch und gerade während der Corona-Pandemie?

Prof. Bernhard Wörmann: Weil COVID-19 auch die Diagnose von Krebskrankheiten beeinflusst: Patienten gehen nicht zum Arzt, Früherkennungsuntersuchungen finden nicht statt, Termine zur Nachsorge werden verschoben. In den Niederlanden konnten Wissenschaftler bereits 6 Wochen nach Beginn der Pandemie zeigen: Die Rate von Krebsdiagnosen ist unter COVID-19 um 25 Prozent gesunken, bei Hautkrebs sank die Diagnoserate sogar um über 50 Prozent.

Trifft das auch auf Deutschland zu?

Prof. Wörmann: Das können wir derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Die Niederlande konnten Daten auswerten, die auf einem funktionierenden Krebsregister basieren. Wir in Deutschland haben solche Daten nicht, auch nicht sechs Monate nach Beginn der Pandemie. Es gibt Dokumentationen in den Tumorzentren und bei den Krankenkassen, die eine Grundlage für Schätzungen bilden, die dann durch die Medien geistern und vielleicht sogar stimmen. Aber wir haben kein Krebsregister mit zuverlässigen bundesweiten Daten, mit denen wir planen könnten. Das ist frustrierend.

Weshalb?

Prof. Wörmann: Wenn die Zahl an Krebsdiagnosen unter COVID-19 tatsächlich signifikant sinkt, dann müssen wir gegensteuern. Gerade in Coronazeiten wüssten wir gerne, was sich für Krebspatienten verändert, wo es Schwachstellen gibt – nur dann können wir für die nächsten Monate planen. Dafür hat man so ein Krebsregister. Und COVID-19 ist da nur ein Beispiel.

Wofür werden Krebsregister denn grundsätzlich gebraucht, jenseits von Corona?

Prof. Wörmann: Wir können mit ihrer Hilfe zum Beispiel sehen, wie häufig bestimmte Krebsarten sind und welche Entwicklungen es gibt, auf die wir vielleicht reagieren müssen. So haben wir etwa in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass Magenkrebs deutlich seltener geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es eine starke Zunahme beim Melanom, also dem Schwarzen Hautkrebs - gerade auch bei jungen Leuten.

Aber solche Daten werden doch auch international erhoben. Wieso brauchen wir darüber hinaus ein Krebsregister für Deutschland?

Prof. Wörmann: Weil es einen Unterschied macht, ob man die Erkrankungszahlen in Australien, den USA oder England betrachtet oder man sie auf nationaler Ebene erhebt. Denn nur dann können wir Risikofaktoren erkennen und vernünftige Früherkennungsstrategien planen. Die Daten können auch für die Forschung verwendet werden, aber in erster Linie helfen sie dabei, Strategien für eine optimale Früherkennung und für die Versorgung von Krebspatienten zu entwickeln.

Das müssen Sie genauer erklären.

Prof. Wörmann: Nehmen wir „Brustkrebs“ als Beispiel. Hier stellt sich die Frage, ab welchem Alter es Untersuchungen zur Früherkennung geben sollte. Die Antwort hängt natürlich auch von der Altersverteilung ab, und zwar in Deutschland. Oder Beispiel „Lungenkrebs“: Diese Krebsart ist in den letzten Jahren insgesamt nicht häufiger geworden, hat aber bei Frauen deutlich zugenommen. Das hat Konsequenzen für Vorsorge- und Früherkennungsstrategien zu Lungenkrebs und auch für die Frage, welche Menschen wir damit erreichen wollen.

Wie interpretieren Sie das GKV-Gutachten und welche Konsequenzen müssten daraus gezogen werden?

Prof. Wörmann: Zunächst: Es gibt in Deutschland schon seit vielen Jahren gut funktionierende Krebsregister – aber eben nicht flächendeckend, sondern als Einzelaktivitäten. Etwa im Saarland oder in der Region Münster. Auch die Arbeitsgemeinschaft deutscher Tumorzentren leistet hier viel und hat eine Strategie für ein nationales Krebsregister entwickelt – denn bislang gibt es kein flächendeckendes und verpflichtendes Melderegister in Deutschland. Das Problem ist nun: Das, was seit 2013 aufgebaut wird, ist formal kein nationales Krebsregister, sondern ein Zusammenschluss von regionalen Krebsregistern aus den 18 Bundesländern. Man hat sich also entschieden, keine zentrale, sondern eine föderale Struktur der Krebsregister zu etablieren. Jedes Land entscheidet selbst, wie und mit welcher Geschwindigkeit es vorgeht und wie die Finanzierung aussehen soll. Diese föderalen Strukturen haben dazu geführt, dass es eine sehr unterschiedliche Entwicklung der regionalen Krebsregister gegeben hat. Größter Schwachpunkt ist das gemeinsame epidemiologische Krebsregister als Zusammenschluss der ostdeutschen Bundesländer. Es liefert derzeit nicht alle erforderlichen Daten, unter anderem, weil die Software nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht.

Softwareprobleme müssten sich doch beheben lassen.

Prof. Wörmann: Ich bin kein IT-Fachmann, da müssen Sie andere fragen. Aber ich habe durchaus die Sorge, dass der politische Wille, dem abzuhelfen, nicht überall gleich stark ausgeprägt ist.

Was muss geschehen, damit der Aufbau der Krebsregister doch noch erfolgreich abgeschlossen werden kann?

Prof. Wörmann: Zunächst sollten wir offen diskutieren, ob die föderale Ausrichtung wirklich langfristig die richtige ist oder ob eine zentrale Struktur besser wäre.

Welche Folgen hat es für Ärzte und Patienten, wenn es in Deutschland kein flächendeckendes Krebsregister gibt?

Prof. Wörmann: Dann können wir zum Beispiel nicht erkennen, ob Krebserkrankungen in bestimmten Regionen ansteigen. Vor allem aber können wir die künftige Krebsversorgung nicht vernünftig planen. Bei einer alternden Bevölkerung kommen bestimmte Krebsarten häufiger vor – wir möchten gerne wissen, welche das sind und wie aggressiv sie beispielsweise bei 80-jährigen Patienten sind. Wenn sich die Bevölkerungsstruktur verändert, etwa durch die Migration, dann beeinflusst das auch die Häufigkeit bestimmter Krebsarten. Nur ein flächendeckendes Krebsregister ermöglicht es, Ressourcen längerfristig einzuplanen oder auch zurückzuschrauben. Wenn eine bestimmte Krankheit ganz selten wird, dann braucht man keine Früherkennung mehr.

Was könnte der Bundesgesundheitsminister tun?

Prof. Wörmann: Grundsätzlich glaube ich, dass es auch ein Interesse der Bundesgesundheitspolitik geben muss, diese Zahlen zu bekommen. Und COVID-19 zeigt gerade, dass wir eine funktionierende zentrale Struktur gut gebrauchen können. Die kann gerne auf den regionalen Registern beruhen, aber es muss eine Zentrale geben, in der wir vollständige Daten schnell abrufen können. Das heißt nicht, dass alle Daten an einem Ort erhoben werden müssen. Man kann sie weiter regional erheben. Aber die Zusammenführung der Daten, die muss rasch und zentral erfolgen.

Zum Interview auf Pharmafakten

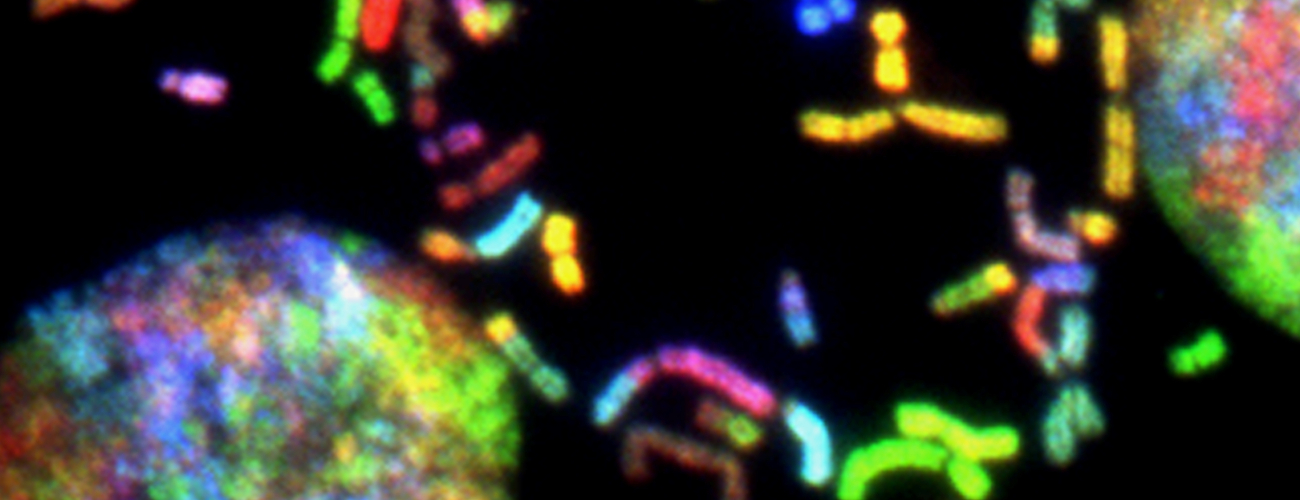

Auf dem Artikelbild zu sehen: Hirntumor-Chromosomen - Chromosomen, die aus einem durch spektrale Karyotypisierung (SKY) sichtbar gemachten malignen Glioblastom stammen, zeigen einen hohen Grad an chromosomaler Instabilität - ein Kennzeichen von Krebs.

Copyright Artikelfoto: Thomas Ried, NCI Center for Cancer Research, National Cancer Institute, National Institutes of Health

Kommentare