Das Coronavirus SARS-CoV2 stammt höchstwahrscheinlich aus dem Reich der Wildtiere. Ein solches Überspringen von Erregern auf Menschen nennt man Zoonose. 40 der heute bekannten Zoonosen könnten eine Pandemie auslösen. Da sie oft menschengemacht sind, ändern sie inzwischen das Denken über Gesundheit. Was man über sie wissen sollte.

Was sind Zoonosen?

Zoonosen sind Infektionserkrankungen, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden. Erreger für zoonotische Erkrankungen sind Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen oder Viren:

Welche Zoonosen gibt es?

Neben COVID-19 sind das beispielsweise HIV-AIDS, Ebola, Tollwut, BSE/Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, Zika, MERS, das West-Nil-Fieber, die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis FMSE oder Salmonellosen und so weiter.

75 Prozent aller ansteckenden Erkrankungen unter Menschen sind Zoonosen

Vermutlich nimmt deren Anzahl zu, denn die Faktoren, die das Überspringen von Erregern vom Tier auf den Menschen begünstigen, mehren sich (siehe unten).

Wie entstehen Zoonosen?

Ein gesundes Ökosystem sorgt für eine Balance der einzelnen Erreger, sie bleiben in ihrem ‚Biotop‘. Doch je mehr der Mensch eingreift, desto weniger Stabilität: Durch Rodung verschwinden Lebensräume für Wildtiere und damit Wirte für die Viren.

Genauso das Artensterben, das begünstigt, dass Viren auf Menschen überspringen: Dadurch, dass die Tiere ihre angestammten Lebensräume verlassen (müssen), der Mensch mehr in Kontakt mit diesen Tieren kommt, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Übergang eines bisher nur bei diesen Tieren beheimateten Virus auf den Menschen.

Und der trägt den Erreger dann hinaus in wachsende Städte, oder per Flugzeug bis auf andere Kontinente. Die globale Mobilität, das Bevölkerungswachstum, die Klimaerwärmung und die veränderte Tierhaltung greifen unheilvoll ineinander.

Wie werden Zoonosen übertragen?

Es gibt zwei Übertragungsarten:

- Die Erreger – Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder Prionen – werden über direkten Kontakt (Speichel) übertragen. Dabei können sie auch auf tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Eier oder Milch sitzen.

- Oder sie über einen sogenannten Vektor (Mücke, Zecken und andere) vom Tier auf den Menschen übertragen.

Die Mundwerkzeuge einer Einzelstern-Zecke sind in lebhaften Details dargestellt. Die Mitte des Mundes (gelb) ist mit vielen winzigen Widerhaken bedeckt. Diese Widerhaken halten die Zecke beim Fressen sicher im Wirt fixiert.

Eine Zoonose, lange bekannt

Der bedeutendste Vektor in Europa sind derzeit Zecken. Sie übertragen die Viren der Frühsommer-Meningo-Enzephalitis – eine Form der Gehirnhauentzündung. Rein statistisch braucht es 100 Zeckenstiche, um sich in Deutschland mit dem FSME-Virus zu infizieren. Doch wenn es passiert, resultieren oft schwere Fälle. Die Verbreitung der Viren in den Zecken folgt mitunter rätselhaften Mustern. Beispiel: Noch Mitte der Zehner-Jahre waren FSME-Infektionen entlang des Alpenkamms nahezu unbekannt. Jetzt treten dort bayernweit mit die meisten Fälle auf, sogar in höheren Lagen von 600 bis 700 Metern. Umgekehrt in Unterfranken: Noch vor zehn Jahren war die Region ein FSME-Brennpunkt. Heute ist sie dort verschwunden. Niemand weiß, warum.

Der rötlichen Färbung des Abdomens nach zu urteilen, zeigt dieses Bild eine Nahaufnahme einer blutrünstigen Mücke, der Aedes albopictus-Mücke, die sich von einem menschlichen Wirt ernährt. Unter experimentellen Bedingungen wurde festgestellt, dass die A. albopictus-Mücke, auch als asiatische Tigermücke bekannt, ein Überträger des West-Nil-Virus ist.

Zoonosen, schon vor der Tür

Die Asiatische Tigermücke überträgt Krankheitserreger wie Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Viren. Lange Zeit war sie nur in den Tropen und Subtropen Südostasiens heimisch. Bedingt durch die Klimaerwärmung fühlt sie sich mittlerweile auch auf der nördlichen Halbkugel wohl – und wurde inzwischen in mehr als 25 europäischen Ländern nachgewiesen. Auch in Deutschland, wo ihre Populationen jetzt sogar den Winter überleben. Noch aber haben sie die krankheitsauslösenden Viren hierzulande nicht aufgenommen. In Südfrankreich allerdings wurden 2019 bereits die ersten beiden Zika-Erkrankungen bekannt.

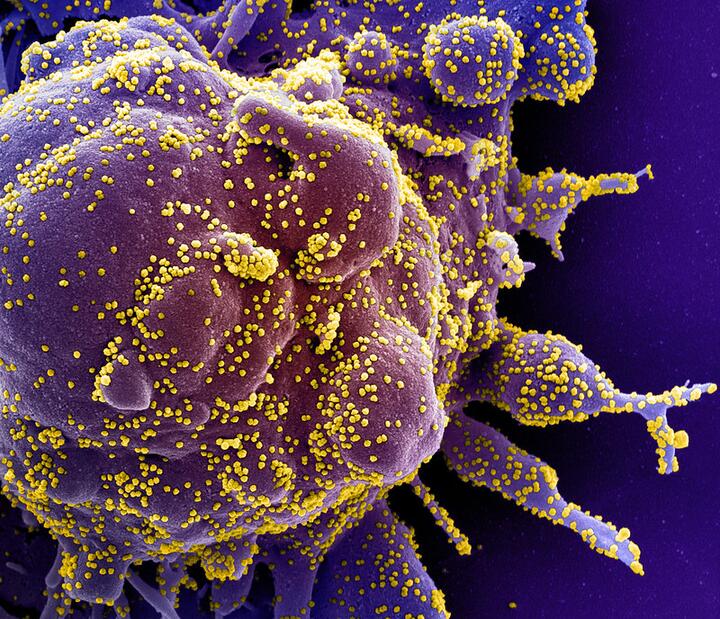

Farbige rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer apoptotischen Zelle (violett), die stark mit SARS-COV-2-Viruspartikeln (gelb) infiziert ist, isoliert aus einer Patientenprobe. Das Bild wurde in der Integrierten Forschungseinrichtung (IRF) des NIAID in Fort Detrick, Maryland, aufgenommen.

Und nochmal Corona:

Allein die verschiedenen Fledermaus-Arten der Welt beherbergen etwa 3200 Corona-Viren. Beim Menschen sind lediglich sieben bekannt. Das Potenzial neuer Corona-Pandemien ist real.

Warum Zoonosen gefährlich sind

Laut einer Studie aus 2012 verursachen die knapp 60 häufigsten zoonotischen Erreger alljährlich weltweit bei zweieinhalb Milliarden Erkrankungsfällen mehr als zweieinhalb Millionen Todesfälle. Schon vor Covid-19 schätzte die Weltbank die wirtschaftlichen Verluste infolge der sechs größten Ausbrüche zwischen 1997 und 2009 auf 80 Milliarden Dollar. Experten schätzen, dass 40 der bekannten Zoonosen eine Pandemie auslösen können.

Die Antwort lautet: „One health“

Mensch, Tier und Umwelt hängen derart miteinander zusammen, dass der Weg zur Lösung nur mit vernetztem Denken geht. Unter dem Begriff „One Health“ – „eine Gesundheit“ für Tier und Mensch – bündeln sich gemeinsame Forschungsinitiativen von Humanmedizinern, Tierärzten und Umweltschützern. Ökologische Faktoren wie Klimaerwärmung und Massentierhaltung sowie Lebensmittelsicherheit sind mithin ausdrücklich einbezogen. Ziel ist ein fundamentales und systematisches Verständnis von Zoonose-Erregern in ihren Ökosystemen, um effektiv und schnell auf neue Erreger reagieren zu können. Zum Beispiel arbeiten seit Anfang 2020 etwa 40 Partner aus fast 20 Ländern im One-Health-Programm der Europäischen Union zusammen.

Das Artikelfoto zeigt das "Design" der Mundpartie einer Zecke - das erklärt, warum sie so schwer zu entfernen sind; Copyright National Institute of Allergy and Infectious Diseases / flickr.com

Kommentare