Dr. Christian Rammer ist Innovationsforscher am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und leitet dort das Mannheimer Innovationspanel, eine jährliche Befragung zu den Innovationsaktivitäten der deutschen Wirtschaft.

Der mRNA-Impfstoff gegen Corona wurde in Deutschland erfunden und weltweit entwickelt: Hinter welchen weiteren Erfindungen und Innovationen stecken innovative Ideen, geniale Köpfe, disruptive Ideen und Technologien aus Deutschland? Oder kommt der Fortschritt der Zukunft gar nicht aus bestimmten Ländern, sondern ist vielmehr eine Gemeinschaftsleistung über Grenzen und Disziplinen hinweg? Ein Gespräch mit dem Mannheimer Innovationsforscher Dr. Christian Rammer.

Herr Dr. Rammer, es heißt, die Deutschen seien als Innovateure, gerade wenn es in die praktische Umsetzung geht, doch arg ins Hintertreffen geraten. Stimmt das?

Ach, es ist heterogen. Vor kurzer Zeit hat mich das Bundesforschungsministerium kontaktiert, weil Deutschland an erster Stelle auf einem Innovationsindex stand. Das hat auch das Bundesforschungsministerium irritiert. Das hat die Boston Consulting Group ausgerechnet. Also, man kann Deutschland auch an erster Stelle beim Thema Innovation finden.

Sind wir noch ein Land der Erfinder?

Ja, das sind wir definitiv. Deutschland ist quantitativ einer der größten Patentanmelder, aber auch qualitativ spielt Deutschland bei den ganz wichtigen Patenten ganz oben mit. In einigen Bereichen sind wir absolut führend.

Womit liegen wir denn – mal abgesehen vom Impfstofferfolg von 2020 – vorn? iPhone, Tesla, autonomes Fahren …, das ging an Deutschland vorbei, oder?

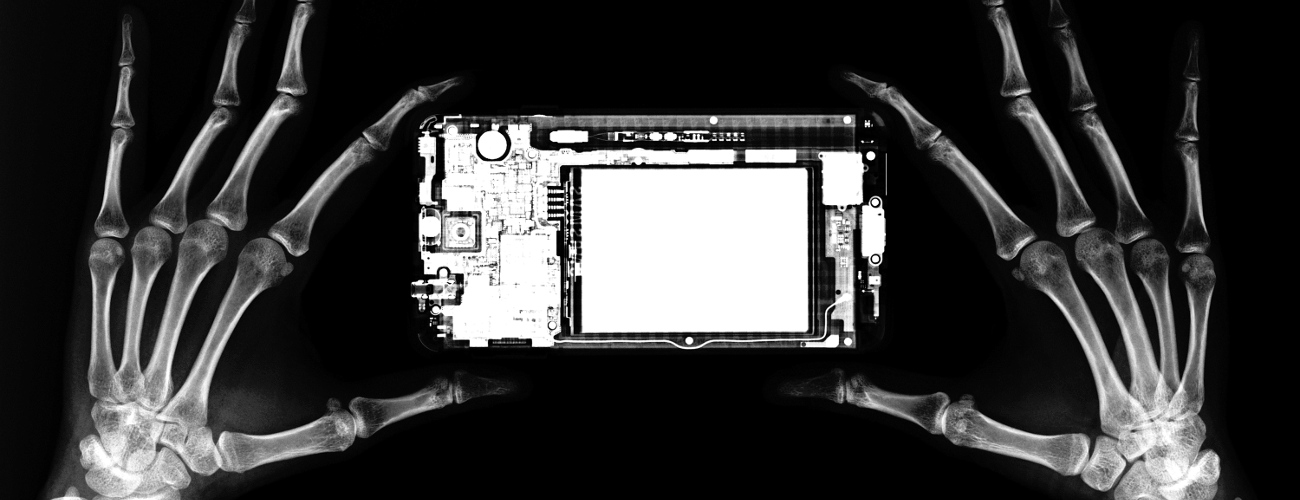

Wir stehen zwar nicht vorn, wenn es um die Technologie geht, die man direkt an den Kunden bringt, Stichwort „iPhone“. Aber in fast jedem Smartphone steckt deutsche Hightech drin. Es kommt auf die vielen kleinen Innovationen an – und darauf, sie in komplexen Systemen gut zusammenzubringen. Da wird das deutsche Ingenieurswissen im Ausland hochgehalten. Die Leute in China und Japan sehen da, dass die Deutschen etwas können, das sie selber so nicht hinbekommen.

Was zum Beispiel?

In fast jedem Duschgel stecken Duftstoffe von Symrise, dem Weltmarktführer aus Holzminden im Weserbergland. Flaschenabfüllanlagen kommen von Körber aus Neutraubling in Bayern. Der Erfinder der Lichtschranke sitzt in Waldkirch im Schwarzwald. Das ist tatsächlich ein kleines Örtchen mit einem Wald, einer Kirche und der Firma Sick mit über 10 000 Beschäftigten, die Weltmarktführer in der optischen Messtechnologie für Produktionsanlagen ist.

Warum sind wir hierzulande die Hidden Champions und nicht die schillernden Innovationsfiguren?

Kurze Technologiezyklen und rasche Veränderungen passen nicht zum deutschen Innovationansatz. Also etwa die ganze IT-Industrie. Siemens und Bosch waren beide in den 90er-Jahren in der Mobilfunktechnologie nicht schlecht, aber die kurzen Innovationszyklen passten nicht zu ihren Prozessen. Die Deutschen wollen es gründlich machen, die wollen es verstehen, die wollen ein perfektes System. Und damit kommt man in einem Markt, in dem die Technik alle zwei Jahre ganz anders sein kann, nicht voran. Oder nehmen wir das Beispiel Smartphone. Jeder fotografiert mit diesen Geräten. Die dazugehörige Linsentechnologie kommt häufig von Zeiss. Zeiss hat mit diesem neuen Markt überhaupt nicht gerechnet und wurde quasi hineingestoßen. Das zeigt wiederum, dass die Deutschen zuweilen die Potenziale ihrer innovativen Produkte gar nicht sehen.

Auch das autonome Fahren hat ein Deutscher erfunden – aber verbinden tut man es eher mit Elon Musk. Oder das MP3-Format: erfunden von Fraunhofer, weltweit vermarktet von Unternehmen aus vielen Ländern. Ist das bedauerlich?

Das wird zwar oft so erzählt, trifft aber nicht den Kern der Sache: Forschung ist Kooperation. Fraunhofer hat beim MP3-Format beispielsweise viele Basistechnologien von den Bell Laboratories übernommen. Die wurden in eine kluge Lösung implementiert, die sich dann als Standard etabliert hat. Fraunhofer hat von der raschen internationalen Verbreitung durch Lizenzeinnahmen unglaublich profitiert. Das ist für mich eine Erfolgsgeschichte und kein Beispiel des Technologieabflusses. Man muss ja oft eine Technologie für alle anderen Anwender öffnen, um ihr zum Durchbruch zu verhelfen. Und da hat Apple eben zugeschlagen.

Wird das „Nationale“ im Innovationsprozess überschätzt?

Man kann nur selten sagen, dass eine neue Technologie von einem bestimmten Land hervorgebracht wurde. Die Innovationen in der Industrie stemmen zu 80 Prozent große, weltweit tätige Konzerne. Biotech oder Nanotech oder Quantentechnologie sind da die Ausnahmen. Sonst sind es die großen Player, und die haben ein globales Forschungsnetzwerk, in dem Ideen, Wissen und Technologien aus unterschiedlichen Quellen und aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen. Es ist gerade der internationale Austausch, der die technologische Entwicklung vorantreibt und immer schon vorangetrieben hat. Das kritisieren wir auch bei den Förderprojekten des Forschungsministeriums, bei denen das Geld in Deutschland bleiben muss. Das ist kein guter Mitteleinsatz, denn oft kann es von Vorteil sein, einen Technologiepartner aus Ostasien oder den USA mit reinzuholen, weil dann insgesamt die Technologieentwicklung rascher vorangehen würde.

Deutschland gibt absolut gesehen am viertmeisten für Forschung und Entwicklung aus – ist das auch in konkreten Ergebnissen ablesbar?

Sechs Prozent unseres Wohlstands kommen aus der Tatsache, dass wir in der Lage sind, mehr zu exportieren als zu importieren. Das können nur noch Japan und Südkorea in der Weise unter den Industrieländern. Dieser Exportüberschuss basiert auf Forschung und Innovation in Branchen wie Maschinenbau, Automobilbau, Elektrotechnik und Chemie. Und auch IT, Stichwort: SAP. Die Export-Performance der deutschen Maschinenbauer beispielsweise, und ihre Dominanz auf den Weltmärkten sind fast unglaublich. Wir sind mit Abstand die Nummer 1 für Werkzeugmaschinen und Automatisierungslösungen. Das ist für ein Land, in dem ein Prozent der Weltbevölkerung lebt, nicht selbstverständlich.

Nun sehen wir ja in diesen Tagen, wie Bürokratie bestimmte Prozesse killt. Wird Innovationskraft in Deutschland durch Bürokratie zumindest behindert?

Das schon, ja. Das sehen wir auch in unseren Befragungen von Unternehmen seit 25 Jahren regelmäßig. In diesen Erhebungen kommen aktuell zwei Faktoren heraus: Das eine ist der Fachkräftemangel. Zweitens: die Bürokratie, die Gesetze und die Regulierungen. Da gibt es viele Dinge, die Innovation zwar nicht verunmöglichen, aber schwerer machen. Kleinigkeiten an Dokumentationspflichten nerven unglaublich, verzögern Prozesse. Der Aufwand wird immer höher. Anderswo lässt man Regeln, die einen stark behindern, auch mal zur Seite. Bei uns steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. Auch deshalb sind Unternehmen in Deutschland für schnelle Technologiezyklen nicht so gut eingerichtet wie in anderen Ländern.

Nimmt man diese Innovationshindernisse in Deutschland denn wahr?

Auf jeden Fall. Zurzeit verbreitet sich die Idee, dass man regulierungsarme Testräume schaffen muss. Reallabore, in denen man rumprobieren und lernen darf, wie gut die Systeme funktionieren. Also man weiß, dass man Lösungen schaffen muss.

Sie haben gesagt, 80 Prozent der Innovationen seien von großen Unternehmen getrieben. Wie sieht es bei den Kleineren aus: Start-ups?

In diesem Bereich sind wir nicht gut aufgestellt, insbesondere in den Life Sciences und der Biotechnologie. Da ist es für manche Start-ups tatsächlich klug, in die USA zu gehen, wo man erstens eine viel höhere Förderung für die Entwicklung im Vormarktstadium bekommt und zweitens viel mehr Wagniskapital erhalten kann. Da gibt es im Biotechbereich gerade viele spezialisierte Fonds. In Deutschland gibt es den Hightech-Gründerfonds mit einem Volumen von vielen hundert Millionen Euro. Allerdings: Da ist die Strategie meist nicht, die Start-ups an die Börse zu bringen, sondern sie an große Unternehmen zu verkaufen. Dadurch wird von dieser Seite her kein neuer Konzern aus einem Start-up entstehen. Start-ups werden aber auch deshalb von den USA angezogen, weil der Markt homogener ist. Dadurch kann man rascher hochskalieren, also die Produktion schnell ausweiten. Das gilt vor allem für den IT-Bereich. Ein unschlagbarer Vorteil, der vielleicht einmal von China übernommen wird. In Europa müsste ein Digitalstratege aufgrund der unterschiedlichen Sprachen und Präferenzen der Konsumenten für jeden einzelnen Markt eine eigene Marktstrategie entwerfen und einen eigenen Vertrieb aufbauen, der die Spezifika der Märkte beachtet. Für viele IT-Unternehmen ist es also ebenfalls vernünftig, ins Silicon Valley zu gehen.

Foto: Tushchakorn/shutterstock

Kommentare